- +1

“三千孤兒入內(nèi)蒙”背后:19歲草原姑娘撫養(yǎng)28名上海孤兒

上世紀60年代初,3000多名來自滬蘇浙皖等地的幼小孤兒,從遙遠的南方來到了有著遼闊大草原的內(nèi)蒙古,在蒙古族母親的悉心照料下長大成人,演繹了一段超越地域、血緣、民族的人間佳話。

2021年3月5日下午,習(xí)近平總書記參加十三屆全國人大四次會議內(nèi)蒙古代表團審議,提到了“齊心協(xié)力建包鋼”和“三千孤兒入內(nèi)蒙”兩段歷史佳話。而在“三千孤兒入內(nèi)蒙”的背后,有著一段上海與內(nèi)蒙古間的難忘情緣。

把“國家的孩子”送到草原

1959年-1961年的自然災(zāi)害和饑荒,席卷了江浙滬一帶。在上海、江蘇、浙江、安徽等地的幾十個孤兒院里,幾千名孤兒因為糧食不足,嚴重營養(yǎng)不良。這些幼小的孩子該怎么辦?黨和政府決定,把這些“國家的孩子”送到草原。

按照周恩來總理的指示,時任國務(wù)院副總理兼國家民族事務(wù)委員會主任,同時也是內(nèi)蒙古自治區(qū)主要負責(zé)人的烏蘭夫主持召開內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委常委會研究,部署各盟市、各有關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作,包括衣、食、住以及醫(yī)療保育人員等。

在得到周恩來的應(yīng)允后,烏蘭夫立即派人到上海去具體商談孤兒移入內(nèi)蒙古的聯(lián)系接洽和準(zhǔn)備工作。包括對即將移入的孤兒進行健康檢查,請育嬰院代購代制孩子的衣服被褥等。自治區(qū)計委專門給上海市劃撥了上萬尺布票指標(biāo),用于購置孩子衣物。對于這次孤兒移入,烏蘭夫下達了“接一個,活一個,壯一個”的指示,要確保一個不少地安全到達目的地。

牧民騎著馬、趕著勒勒車從幾百里外趕來領(lǐng)養(yǎng)

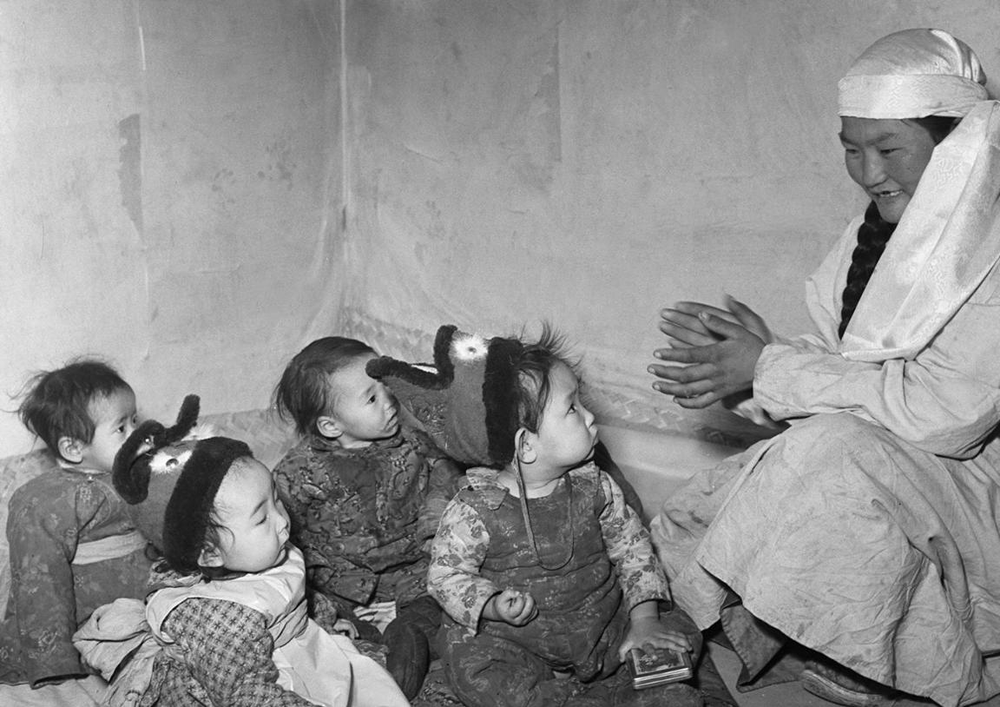

這是內(nèi)蒙古巴音策勒牧業(yè)社的保育員和幼兒們玩耍(資料照片)。新華社發(fā)

自1960年-1963年,內(nèi)蒙古各地先后接納了3000多名上海、江蘇、浙江、安徽的孤兒。其中,共1800余名上海孤兒分批移入內(nèi)蒙古11個盟市、37個旗縣的千余個家庭收養(yǎng)。

這些南方的孤兒小的只有幾個月,大的也只有7歲,由于長期營養(yǎng)不良,這些孩子大多數(shù)面黃肌瘦,有些還在患病。

孩子順利到達內(nèi)蒙古,可養(yǎng)育的困難才剛開始。

起初孩子們大都先被收留在城市的醫(yī)院里,經(jīng)過嚴格的體檢、治療后,再送進育兒院。在那里,他們受到了精心的照料。這是一份呼倫貝爾保育院孩子們的食譜:

4―6個月的嬰兒:早2時牛奶;6時牛奶;10時牛奶;午后2時牛奶加菜水或米湯;下午6時牛奶;晚10時牛奶。

7―12個月的幼兒:早2時牛奶;6時牛奶;7時30分牛奶、饅頭;10時30分牛奶;晚6時30分牛奶粥;晚10時牛奶。

大班兒童:一日三餐,每天一次早點,一次水果。

牧民們非常心疼也非常喜歡這些來自遠方的孩子,一些牧民騎著馬、趕著勒勒車從幾百里外趕來領(lǐng)養(yǎng),有的牧民一家就收養(yǎng)了五六個孩子。牧民們把孩子接回自家的蒙古包,把這些孤兒視為“國家的孩子”,像對待親生兒女一樣精心撫養(yǎng),這些既是孤兒又非孤兒的孩子個個長大成人。

19歲未婚姑娘當(dāng)28名孩子的媽媽

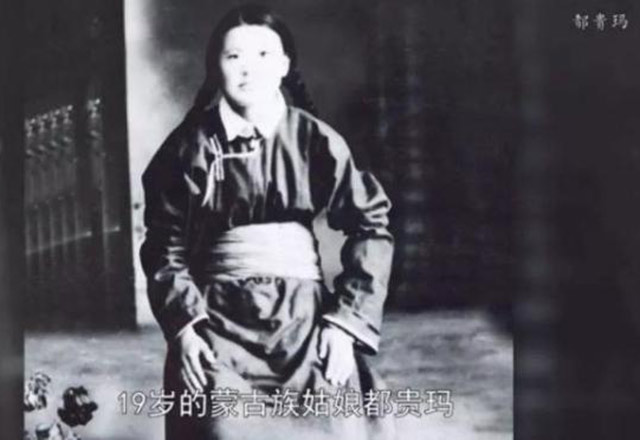

都貴瑪 圖片來自央視網(wǎng)

當(dāng)“上海孤兒”被送到草原時,正在托兒所工作的都貴瑪只有19歲。被招進四子王旗保健站后,她便承擔(dān)起照顧28名孤兒的任務(wù)。做飯、洗衣、煮牛奶、教語言、和孩子們一起玩、哄孩子們?nèi)胨贻p的未婚姑娘和28個幼小的孩子組成了大家庭,她沒讓一個孩子挨餓、受凍,直到這些孩子全部被牧民領(lǐng)養(yǎng)。

在照顧“上海孤兒”的日子里,她每天都是從早忙到晚,忙得跟陀螺一般,筋疲力盡。晚上是最難熬的時候,一個孩子醒來哭,其他孩子就跟著鬧。如果有孩子生病了,她就要冒著凜冽的寒風(fēng)和被狼群包圍的危險,深夜去幾十公里外找醫(yī)生。

日復(fù)一日,都貴瑪把這些孩子當(dāng)作自己的親生兒女般精心養(yǎng)育,被當(dāng)?shù)厝罕姺Q為“草原母親”。在都貴瑪?shù)膱猿趾途恼疹櫹拢?8名上海孤兒,沒有一個因病致殘,更無一人夭折,在那個缺醫(yī)少藥、又經(jīng)常挨餓的年月,創(chuàng)造了一個奇跡。

都貴瑪(右)和她曾撫養(yǎng)過的扎拉嘎木在翻看老照片。 圖片來自新華網(wǎng)

孩子們漸漸長大,一個接一個被牧民們接走,對都貴瑪來說,每次離別就如同骨肉分離般痛苦。孩子們?nèi)勘唤幼吆螅纳顫u漸平靜,而這些“國家的孩子”就一直扎根在了草原上,再未離開。

40多年過去了,2002年12月2日至5日,其中的10多名孩子代表還曾回到上海尋根訪問。當(dāng)時他們已是中年,其有醫(yī)生、教師、牧民、高級工程師,還有地方政府的官員。

當(dāng)年赴上海接第一批孤兒的原包頭市第二醫(yī)院兒科護士長胡景蘭回憶:“1960年4月,她們接走孩子的那天下午,上海突然下雨……。也許是老天有情,40多年后的今天,上海再次以一場溫潤的小雨迎接了這批特殊的代表。”在綿綿細雨中,當(dāng)年的“孩子們”參觀了當(dāng)年生活的育兒院舊址,復(fù)雜的感覺讓不少人淚流滿面。

都貴瑪(中)、她的女兒旭日(右)和前來探望她們的斯日巴勒合影。斯日巴勒是都貴瑪曾經(jīng)撫養(yǎng)過的子女之一。 圖片來自新華網(wǎng)

2019年9月29日,都貴瑪被授予“人民楷模”國家榮譽稱號。如今,都貴瑪撫養(yǎng)過的孤兒大多都已經(jīng)到了花甲之年,成為了爺爺奶奶,有的甚至已經(jīng)去世了。都貴瑪說,從過去到現(xiàn)在,她始終都覺得那些孩子不但是“國家的孩子”,也更是“自己的孩子”,從成為他們額吉的那一刻起,自己就成為了他們一輩子的額吉。

原本相隔千里,沒有血緣關(guān)系,如今卻骨肉相連、生死相依。“三千孤兒入內(nèi)蒙”的故事,也成為一段民族團結(jié)、親如一家的歷史佳話。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司