- +1

雙循環(huán)與地方經(jīng)濟(jì)丨貨幣史與城市化視角下的內(nèi)循環(huán)與增長(zhǎng)

當(dāng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向內(nèi)循環(huán)時(shí),誰能設(shè)計(jì)出有效益的項(xiàng)目,誰能解決項(xiàng)目的融資,誰就是增長(zhǎng)的中心。圖為2020年12月19日,貴州省遵義市高鐵新城及周邊建筑群。 視覺中國 資料

一、引言

2020年5月的全國兩會(huì)期間, “逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”提出,這引起國內(nèi)外普遍關(guān)注。有學(xué)者認(rèn)為,中國從來就是以內(nèi)循環(huán)為主。國內(nèi)多數(shù)研究者,則將內(nèi)循環(huán)理解為減少外需,擴(kuò)大內(nèi)需。

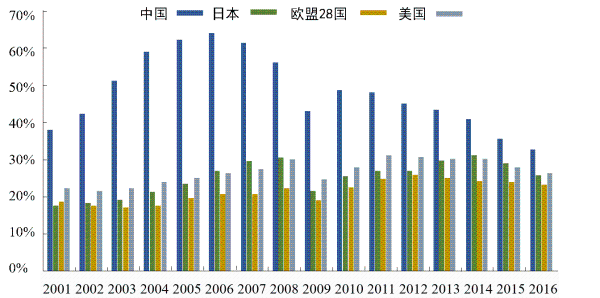

事實(shí)上,盡管中國仍然是大國中外向度最高的國家,中國經(jīng)濟(jì)對(duì)外部市場(chǎng)的依賴已經(jīng)顯著下降(如圖1所示)。而且,中國經(jīng)濟(jì)并沒有擺脫外循環(huán)的制約。盡管轉(zhuǎn)向內(nèi)循環(huán)的動(dòng)因是中美貿(mào)易摩擦所暴露的中國經(jīng)濟(jì)對(duì)外部資源、市場(chǎng)和技術(shù)的嚴(yán)重依賴,但筆者認(rèn)為,中國經(jīng)濟(jì)無法實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)的真正原因,既不是資源,也不是市場(chǎng),甚至不是技術(shù),而是支撐經(jīng)濟(jì)內(nèi)外循環(huán)的貨幣。只要貨幣是外生的,即使全部市場(chǎng)都在國內(nèi),中國經(jīng)濟(jì)也是以外循環(huán)為主。

圖1. 中國與世界主要國家和地區(qū)對(duì)外貿(mào)易依存度比較

資料來源:陳果,自由貿(mào)易港新一輪對(duì)外開放的新高地,微信公眾號(hào)“陳果A股策略”2017年11月12日發(fā)布。

很少有研究將城市化與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式聯(lián)系起來。但歷史表明,經(jīng)濟(jì)是以內(nèi)循環(huán)為主還是外循環(huán)為主會(huì)顯著影響中國的城市化進(jìn)程。中央此次提出以國內(nèi)大循環(huán)為主,絕不是簡(jiǎn)單擴(kuò)大內(nèi)需。這要求我們必須識(shí)別出這些變化的底層原因,準(zhǔn)確判斷城市化在這一轉(zhuǎn)變中的作用和影響。

二、分工、貨幣與城市化

人是社會(huì)的動(dòng)物,人類所有活動(dòng)都建立在分工基礎(chǔ)上。與分工相對(duì)應(yīng)的是交換,由于分工是異質(zhì)性的,不同產(chǎn)品和服務(wù)之間的量綱不同,因此,尋找價(jià)格的成本非常高昂。而且隨著分工種類和范圍的算術(shù)級(jí)增加,所需要計(jì)算的交換價(jià)格比例會(huì)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

于是,人類就把人人都需要(“流動(dòng)性最好”)的商品單獨(dú)拿出來,為所有分工提供價(jià)值比較。這個(gè)商品就是人類發(fā)明的最偉大交易工具——貨幣,它為異質(zhì)性分工提供了統(tǒng)一的量綱。但“流動(dòng)性最好”(隨時(shí)變現(xiàn),兌換其他商品)的特征,也決定了“貨幣”天然的短缺性。

為解決貨幣的短缺性,人類又發(fā)明了多種次優(yōu)的非貨幣交易制度(如家庭、宗族、企業(yè)、政府)。這類制度通過不對(duì)稱的剩余索取權(quán)等產(chǎn)權(quán)安排,尋找組織內(nèi)分工的交換比例(價(jià)格)。而非貨幣分工經(jīng)濟(jì)的頂峰,是把整個(gè)國家視作一個(gè)托拉斯的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)。商品經(jīng)濟(jì)和計(jì)劃經(jīng)濟(jì)都是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),只不過尋找價(jià)格的方式不同。某種意義上,制度可以說是在貨幣不足條件下分工的一個(gè)替代工具。

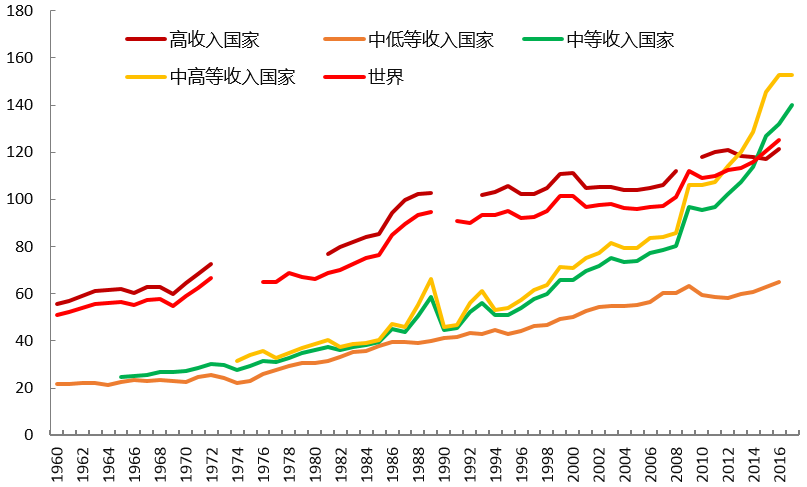

無論是從交易的空間尺度還是時(shí)間尺度衡量,計(jì)劃分工的成本都遠(yuǎn)高于貨幣。因此,有沒有貨幣,社會(huì)分工的水平大不一樣。一個(gè)被廣泛接受的事實(shí)是,依賴貨幣分工(市場(chǎng))的比重越高,經(jīng)濟(jì)就越發(fā)達(dá),資本(與廣義貨幣供應(yīng)量M2正相關(guān))形成能力也就越強(qiáng)。(如圖2所示)

圖2. 世界不同收入國家的M2與GDP的比值情況比較

資料來源:APO Productivity Databook 2018, Asia Productivity Organization.

城市是非熟人社會(huì),如果沒有貨幣作為媒介,想要建立起交易信任,難度極大。城市的分工細(xì)化,交易種類極多,即使建立起有效的計(jì)劃分工,依靠制度尋找價(jià)格的成本也會(huì)非常高昂。此外,城市還是重資產(chǎn)的集合,若沒有以貨幣為基礎(chǔ)的資本市場(chǎng)作為支撐,仍靠壓縮當(dāng)期消費(fèi)來積累和獲得資本,就一定會(huì)遇到資金的天花板。貨幣天然的稀缺性,限制了分工的范圍,抑制了極度依賴貨幣的城市化的發(fā)展進(jìn)程。

據(jù)此,我們可以得出一組直觀的陳述:(1)城市必定是建立在貨幣分工基礎(chǔ)上;(2)城市化水平是基于貨幣分工在經(jīng)濟(jì)中的映射。這組陳述把貨幣和城市化聯(lián)系起來,構(gòu)成了本文討論的一個(gè)基本假設(shè)——城市化可以被簡(jiǎn)單視作貨幣數(shù)量的函數(shù):若貨幣數(shù)量多,則城市化水平高;反之,若貨幣數(shù)量少,則城市化水平低。

三、貨幣:從內(nèi)生到外生

為理解貨幣內(nèi)生和外生的差異,我們不妨假設(shè)中國就是一個(gè)“世界”,各省相當(dāng)于不同的“國家”。在這樣的“世界”里,人們會(huì)關(guān)心各省之間的貿(mào)易順差和逆差嗎?答案肯定是,不會(huì)。這就像李嘉圖比較優(yōu)勢(shì)理論描述的那樣,只要每一組自愿交易都可以最大化雙方利益,貿(mào)易的加總就是對(duì)所有人有利的,地區(qū)間的貿(mào)易不平衡不會(huì)改變這一結(jié)果。

那么為什么在真實(shí)的國際貿(mào)易中,順差卻突然變得如此敏感和重要了呢?答案只有一個(gè),那就是貨幣。國內(nèi)貿(mào)易和國際貿(mào)易的唯一差異在于,交易是否發(fā)生在同一個(gè)貨幣區(qū)。貿(mào)易順差的含義,是一個(gè)貨幣區(qū)在與另一個(gè)貨幣區(qū)展開貿(mào)易時(shí),流入的是貨幣,流出的是實(shí)物。如果沒有了貨幣區(qū)的差異,貿(mào)易的順差和逆差也就失去了意義。

究竟是貨幣流出好,還是實(shí)物流出好?這涉及前面提到的分工問題。表面上看,實(shí)物與貨幣是“等價(jià)交換”,但由于流動(dòng)性不同,獲得貨幣的地區(qū)可以極大提高本地的分工(城市化)水平。貨幣流出的地區(qū),則會(huì)導(dǎo)致勞動(dòng)增長(zhǎng)快過資本增長(zhǎng),引發(fā)經(jīng)濟(jì)的“內(nèi)卷化”(即停滯不前)。正是由于對(duì)分工水平的這種影響,貿(mào)易是順差還是逆差會(huì)對(duì)不同貨幣區(qū)產(chǎn)生相反的宏觀經(jīng)濟(jì)效果。

從航海大發(fā)現(xiàn)帶來的“白銀時(shí)代”開始,中國的貨幣問題就和貿(mào)易問題緊密聯(lián)系在一起。中國經(jīng)濟(jì)的興衰,幾乎完全與貨幣的流入、流出正相關(guān)。貿(mào)易對(duì)中國經(jīng)濟(jì)而言,與其說是市場(chǎng)問題,還不如說是貨幣問題。直到今天,貿(mào)易與貨幣的共生關(guān)系仍沒有發(fā)生本質(zhì)改變。

歷史上,從秦半兩到漢五銖,中國幾乎所有強(qiáng)大的王朝都是鑄幣繁盛的時(shí)代。其中以宋朝為極盛,其錢幣無論是在數(shù)量、種類還是質(zhì)量上,都堪稱中國古代的巔峰。中國的城市化水平也在南宋達(dá)到22%的歷史頂峰。南宋的國際貿(mào)易非常發(fā)達(dá),但因?yàn)樨泿攀莾?nèi)生的,中國經(jīng)濟(jì)仍以內(nèi)循環(huán)為主。

元朝時(shí),歐亞大陸成為統(tǒng)一的貨幣區(qū),中國大量貴金屬流向西亞導(dǎo)致明朝建立后貨幣極端短缺。由于社會(huì)無法回到宋朝的分工水平,只好采用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的辦法,限制需要大量貨幣的工商業(yè)的發(fā)展和人口流動(dòng)。直到嘉靖年間,大航海帶來外部貨幣(特別是白銀)大量流入,中國的商品經(jīng)濟(jì)才重返宋朝時(shí)的巔峰,進(jìn)入所謂“白銀時(shí)代”(當(dāng)時(shí)西班牙人在玻利維亞發(fā)現(xiàn)了一個(gè)超級(jí)銀礦。稍早,日本也在其西南部發(fā)現(xiàn)了一個(gè)規(guī)模巨大的銀礦)。通過貿(mào)易順差,美洲和日本的白銀源源不斷地流入中國,元代以后,由于貨幣不足而急劇萎縮的商品經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇。靠近白銀輸入口岸的江南一帶發(fā)展出繁榮的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和發(fā)達(dá)的民間資本。內(nèi)生貨幣被外生貨幣取代后,貿(mào)易成為獲得貨幣的主要途徑。

表面上看,宋朝和明朝后期都有發(fā)達(dá)的海上貿(mào)易,但不同的是,宋朝的貿(mào)易廣泛使用的是內(nèi)生的本幣,所有貿(mào)易相當(dāng)于國內(nèi)貿(mào)易,順差、逆差并不重要;而明朝沒有內(nèi)生貨幣,必須依賴外來的白銀,此時(shí),順差與否就變得極為重要。正是從大航海開始,中國經(jīng)濟(jì)從內(nèi)循環(huán)為主,轉(zhuǎn)向外循環(huán)為主。此后,中國海外貿(mào)易順差的大小便與王朝的興衰周期如影隨形,幾乎完全同步。

1640年,結(jié)束了戰(zhàn)國時(shí)代的日本斷絕了與澳門的所有貿(mào)易往來,對(duì)銀礦也開始進(jìn)行控制。1641年,馬六甲海峽落入荷蘭人手中,印度果阿與澳門的貿(mào)易聯(lián)系也被切斷,中國的白銀進(jìn)口量驟然跌落。此前由于張居正推行“一條鞭法”,明朝已經(jīng)形成了一個(gè)以白銀為中心的稅收和貿(mào)易結(jié)算體系,白銀的減少直接引發(fā)了明末的社會(huì)大動(dòng)亂。受此影響,中國的城市化水平出現(xiàn)了倒退,中國城市人口在明朝末年占總?cè)丝诒戎貎H為6%至7.5%。

取代明朝的清朝依然以白銀為本位貨幣,其發(fā)展的頂峰是所謂的“康乾盛世”(1662—1722),也正好是世界白銀供給又變得非常充裕的時(shí)期。但到了18世紀(jì)后期,日本再次禁止白銀出口,加上歐洲動(dòng)蕩(法國大革命)以及隨后拉丁美洲開始的獨(dú)立運(yùn)動(dòng),從1790年代到1830年代,全世界的銀產(chǎn)量減少了大約50%。清王朝的經(jīng)濟(jì)也應(yīng)聲而落,整個(gè)社會(huì)陷入動(dòng)蕩(太平天國運(yùn)動(dòng)),城市化水平也再次下降到6.9%(1820)。而當(dāng)美國、澳洲發(fā)現(xiàn)新的銀礦后,清朝的經(jīng)濟(jì)立刻滿血復(fù)活,不僅剿滅太平天國,還開啟了興盛一時(shí)的洋務(wù)運(yùn)動(dòng)(1861—1894),城市化水平也隨之恢復(fù)到1893年的7.7%。

二十世紀(jì)三十年代,世界主要大國轉(zhuǎn)向金本位,采用金本位的國家由于黃金不足,貨幣緊縮,整個(gè)資本主義世界陷入空前的大蕭條。得益于金貴銀賤,廉價(jià)白銀大量流入中國,充裕的貨幣造就了民國“黃金十年”(1927—1937)。

1933年,為解除黃金儲(chǔ)備不足對(duì)貨幣發(fā)行的限制,美國出臺(tái)了著名的《白銀法案》,從單一的金本位轉(zhuǎn)向金銀復(fù)本位。美國政府開始在紐約和倫敦市場(chǎng)上大量收購白銀。中國白銀隨之開始外流,僅1934年的流出量就高達(dá)2.27億。銀行擠兌頻現(xiàn),許多銀行和中小錢莊因此倒閉。1937年,中日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā),民國“黃金十年”戛然而止,中國的現(xiàn)代化進(jìn)程又一次被打斷。

從以上對(duì)中國貨幣史的簡(jiǎn)單歷史回顧可以看出,只要一國貨幣是外生的,無論其主觀上是閉關(guān)鎖國還是對(duì)外開放,國內(nèi)市場(chǎng)是大還是小,其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)都一定是以外循環(huán)為主,哪怕是最發(fā)達(dá)的國家也概莫能外。

生活在大英帝國金本位全盛時(shí)代的凱恩斯對(duì)此深有體會(huì)。他在《貨幣通論》中一針見血地指出:“增加順差,乃是政府可以增加國外投資之唯一直接辦法;同時(shí)若貿(mào)易為順差,則貴金屬內(nèi)流,故又是政府可以減低國內(nèi)利率、增加國內(nèi)投資動(dòng)機(jī)之唯一間接辦法。”

四、改革開放與“國際經(jīng)濟(jì)大循環(huán)”

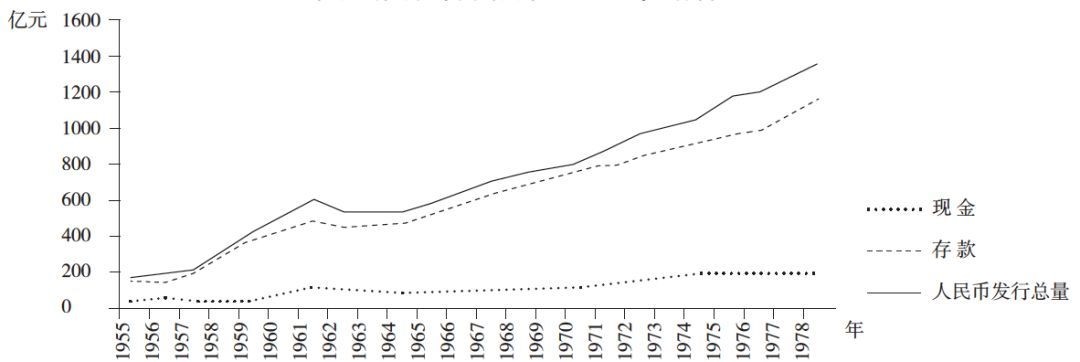

中華人民共和國成立時(shí)的貨幣環(huán)境(硬通貨被轉(zhuǎn)移到臺(tái)灣),與明朝初年非常類似(硬通貨被轉(zhuǎn)移到西亞)。由于缺少貨幣,工商業(yè)受到嚴(yán)重抑制,不得不用效率較低的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)維持工業(yè)化所必須的社會(huì)分工。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代,人民幣的發(fā)行總量基本上等于市場(chǎng)上現(xiàn)金與儲(chǔ)蓄之和。(如圖3所示)

圖3. 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代中國儲(chǔ)蓄與貨幣發(fā)行量之間的關(guān)系

資料來源:歷年《中國金融年鑒》、《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國統(tǒng)計(jì)摘要》,以及中國人民銀行主頁上提供的貨幣信貸數(shù)據(jù)。

新中國雖然重建了以實(shí)物為準(zhǔn)備的貨幣制度,暫時(shí)獲得了貨幣主權(quán),但也因此重新退歸到貨幣不足的狀態(tài)。工業(yè)化和城市化所需的資本積累只能通過工農(nóng)業(yè)剪刀差壓縮消費(fèi)獲得。經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)為主,使中國又一次進(jìn)入資本相對(duì)勞動(dòng)不斷縮減的“內(nèi)卷化”。由于城市化難以突破資本的天花板,改革開放之前的中國城市化水平大約相當(dāng)于西漢時(shí)的水平。

1987年,國家計(jì)委經(jīng)濟(jì)研究所年輕的副研究員王建敏銳洞察到與西方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)相伴隨的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,提出了“國際大循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略”。這一戰(zhàn)略的核心,是利用發(fā)達(dá)國家過剩的資本,與中國過剩的勞動(dòng)力相結(jié)合,通過參與國際分工,激活國內(nèi)沉淀的勞動(dòng)力資產(chǎn)。這一被歸納為“兩頭(資本和市場(chǎng))在外,大進(jìn)大出”的構(gòu)想被中央采納后,演變?yōu)檠睾0l(fā)展戰(zhàn)略。但由于中國內(nèi)生的貨幣無法用來比較國內(nèi)外要素價(jià)格,經(jīng)濟(jì)內(nèi)外兩個(gè)循環(huán)并沒有打通。

真正的改變肇始于1994年的匯率改革:人民幣與美元掛鉤,然后強(qiáng)制結(jié)匯成為生成人民幣。這意味著中國的貨幣從內(nèi)生轉(zhuǎn)變?yōu)橥馍槻罹鸵馕吨M(jìn)口美元。以人民幣計(jì)價(jià)的商品和要素可以在世界上比較,這才使得中國勞動(dòng)力的比較優(yōu)勢(shì)在全球分工中得以顯現(xiàn),國際經(jīng)濟(jì)大循環(huán)戰(zhàn)略才能從設(shè)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

通過“國際大循環(huán)戰(zhàn)略”進(jìn)口的美元就相當(dāng)于明朝“大航海”時(shí)代和民國“黃金十年”進(jìn)口的白銀,支持了中國過去四十年的經(jīng)濟(jì)繁榮。短短幾十年,中國就從計(jì)劃分工的經(jīng)濟(jì)迅速跨入了貨幣分工的經(jīng)濟(jì)。

可以說,沒有對(duì)世界(特別是對(duì)美元區(qū))的順差,就沒有中國過去四十年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大繁榮。但也像當(dāng)年的明朝對(duì)白銀的依賴一樣,對(duì)美元的高度依賴使中國再次喪失了貨幣主權(quán),貨幣外生使得中國經(jīng)濟(jì)不得不轉(zhuǎn)向以外循環(huán)為主。

五、世界貨幣的生成

按照前面的邏輯,貨幣流入還是流出決定一個(gè)地區(qū)的分工水平和商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提高還是降低。

那么,為什么曾經(jīng)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)而大打出手的列強(qiáng),在改革開放后,開始容忍中國的持續(xù)順差?對(duì)中國乃至全世界長(zhǎng)期保持巨額逆差的美國,又何以沒有因貨幣外流而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)蕭條,反而和中國一起成為全球化的大贏家?

答案是,世界貨幣的生成機(jī)制發(fā)生了歷史性的轉(zhuǎn)變,數(shù)量有限的實(shí)物貨幣黃金,被數(shù)量無限的信用貨幣美元所取代。

在布雷頓森林體系解體之前,盡管很多用稅收驅(qū)動(dòng)的主權(quán)貨幣開始信用化,但世界貿(mào)易的基礎(chǔ)還是以貴金屬為主的實(shí)物貨幣,其中金本位的歷史最為悠久。布雷頓森林體系的基本架構(gòu)是,所有貨幣都與美元掛鉤,美元與黃金掛鉤,在這種情況下,美元外流等同于黃金外流。但黃金作為所有貨幣的根貨幣,其天然短缺嚴(yán)重制約了國際貿(mào)易的擴(kuò)張。美元被迫與黃金脫鉤,從商品貨幣再次回到信用貨幣,布雷頓森林體系隨之解體。

美國首任財(cái)政部長(zhǎng)亞歷山大·漢密爾頓設(shè)計(jì)的美元是世界上第一種主要的信用貨幣。美元實(shí)際上是以美國聯(lián)邦政府的稅收作抵押發(fā)行的國債。納稅貨幣的地位使美元具有比黃金更好的流動(dòng)性,特別重要的是,其發(fā)行不再取決于貴金屬的多寡,而是完全取決于美國政府信用體系的創(chuàng)造。只要有人購買美國的債券、股票和不動(dòng)產(chǎn),這些信用就會(huì)幫助美國源源不斷生成美元。

信用可以被視作一種基于“未來收益”的特殊“商品”。貨幣與信用掛鉤后只要?jiǎng)?chuàng)造出信用,就可以創(chuàng)造出貨幣。很少有國家可以創(chuàng)造出足以支持全球貿(mào)易的信用,世界上最大的資本大國美國卻做到了。

布雷頓森林體系解體的偉大意義,在于世界根貨幣脫離了黃金的束縛。美元的信用創(chuàng)造如同西班牙當(dāng)年在南美發(fā)現(xiàn)白銀一樣,令美國可以“自由”地向全世界出售美元(白銀)換取實(shí)物。由于美元完全內(nèi)生,在美國看來,整個(gè)世界都屬于美元貨幣區(qū)。美國就像當(dāng)年南宋時(shí)的中國一樣,所有國際貿(mào)易對(duì)其都是“內(nèi)貿(mào)”。既然是“內(nèi)貿(mào)”,逆差還是順差也就變得不再重要(如圖4所示)。而其他國家則像明朝時(shí)的中國一樣,必須通過順差換取美元——誰獲取的美元越多,誰的經(jīng)濟(jì)就增長(zhǎng)得越快。

圖4. 布雷頓森林體系解體后美國對(duì)全球的貿(mào)易逆差情況

資料來源:劉建江,《美國貿(mào)易逆差研究》,北京大學(xué)出版社,2017。

美元信用化后,美國追求資本項(xiàng)的順差,即賣更多的信用給其他國家;貨幣沒有信用化的國家則追求貿(mào)易項(xiàng)下的順差,即賣更多的產(chǎn)品給其他國家。前者獲得商品,后者獲得貨幣。

正是這種貨幣制度使得中美兩國錯(cuò)位互補(bǔ),各取所需,世界各國的發(fā)展也不必再通過殘酷的戰(zhàn)爭(zhēng)爭(zhēng)奪市場(chǎng)和資本,人類歷史上前所未有的全球化和長(zhǎng)期和平得以創(chuàng)造。正是在這樣的大背景下,中國基于貿(mào)易順差的“國際經(jīng)濟(jì)大循環(huán)戰(zhàn)略”才能被貿(mào)易逆差國——特別是美國——所容忍。

通過貨幣,我們找到了中國改革開放的一個(gè)重要線索。1994年匯改前,中國的貨幣是內(nèi)生的,中國不僅無法參與世界分工,國內(nèi)分工也由于貨幣不足而被局限在有限的水平。由于和世界貨幣不可兌換,中國經(jīng)濟(jì)只能被鎖定在單一的內(nèi)循環(huán)中。1994年匯改后,人民幣同美元掛鉤,通過貿(mào)易順差和出口結(jié)匯生成的基礎(chǔ)貨幣支持了國內(nèi)分工和商品經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。據(jù)研究,從2003到2013年,通過外匯占款釋放的貨幣占基礎(chǔ)貨幣發(fā)行量的95%以上。

通過掛鉤美元,中國的要素價(jià)格得以同世界要素價(jià)格比較,這為中國經(jīng)濟(jì)從自給自足的內(nèi)循環(huán)轉(zhuǎn)向外循環(huán)創(chuàng)造了條件。貨幣不足這一中國城市化的最大約束也被歷史性地解除。

六、外循環(huán)條件的消失

過去四十年,分別作為世界上最大的勞動(dòng)力市場(chǎng)和資本市場(chǎng),中美兩國聯(lián)手締造了人類歷史上前所未有的全球化,兩國也因此成為發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家中最大的受益者。但這種勞動(dòng)與資本的互補(bǔ)結(jié)構(gòu)正在解體,中國經(jīng)濟(jì)外循環(huán)的基石開始瓦解。

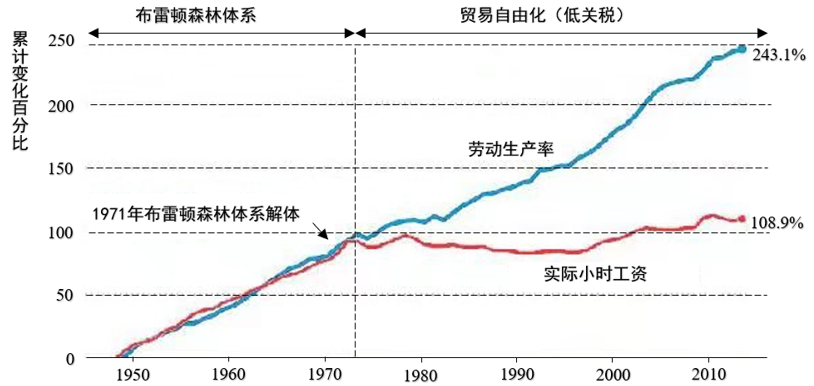

首先,問題出在美國。從布雷頓森林體系解體開始,美國勞動(dòng)者的收入就開始與美國的勞動(dòng)生產(chǎn)率脫鉤。相對(duì)于資本性財(cái)富的增加,勞動(dòng)者的收入幾乎沒有變化(如圖5所示),這勢(shì)必造成美國社會(huì)急劇的貧富分化。除非把就業(yè)帶回美國,實(shí)現(xiàn)美國再工業(yè)化,否則國內(nèi)矛盾就一定會(huì)激化。

圖5. 1948-2013年美國的勞動(dòng)生產(chǎn)率和每小時(shí)工資曲線變化對(duì)比

資料來源:美國經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)、美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)以及美國經(jīng)濟(jì)政策研究所(EPI)。

其次,問題出在中國。中國轉(zhuǎn)向外循環(huán)的主要原因之一,在于無法內(nèi)生足夠的貨幣。但隨著中國城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),商業(yè)銀行創(chuàng)造的M2(這里與傳統(tǒng)的“廣義貨幣供應(yīng)量”定義不同,指經(jīng)由商業(yè)銀行生成的流通貨幣)卻在迅速增加。M2由商業(yè)銀行貸款生成,本質(zhì)上是基礎(chǔ)貨幣的信用放大。基礎(chǔ)貨幣穩(wěn)定而銀行貨幣M2增加,唯一的解釋就是中國經(jīng)濟(jì)內(nèi)部的信用在增加。信用主要來源于資本市場(chǎng),在中國,最主要的資本市場(chǎng)是房地產(chǎn)市場(chǎng),也就是廣受指責(zé)的“土地財(cái)政”。

特別是2008年之后,受外貿(mào)順差減少影響,基礎(chǔ)貨幣基本沒有增加,但發(fā)行的流通貨幣M2卻急劇增加。過去幾年,中國的貨幣生成總量不僅超過了日本這一東亞貨幣制造大國,還超過世界上信用最強(qiáng)大的美國(如圖6所示)。之所以會(huì)形成這一現(xiàn)象,是因?yàn)?strong>中國創(chuàng)造出了一個(gè)強(qiáng)大的貨幣內(nèi)生機(jī)制,即土地金融。(2004年國家規(guī)定,土地農(nóng)轉(zhuǎn)非必須由政府統(tǒng)一征用,盡管這一制度常被稱作“土地財(cái)政”,但實(shí)際上和財(cái)政沒有多大關(guān)系,土地金融才是更接近本質(zhì)的概念表達(dá)。)

圖6. 中國貨幣M2與世界主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的對(duì)比(1995-2018)

資料來源:CEIC全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫。

由于這之后的土地制度改革出乎意料地成功,中國的房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸演變成了一個(gè)罕見的大型資本市場(chǎng),其65萬億美元的規(guī)模遠(yuǎn)超包括美國股市、歐洲和日本債市在內(nèi)的所有其他國家的大型資本市場(chǎng)(如圖7所示)。中國借此第一次解決了貨幣不足的問題。

圖7. 世界主要經(jīng)濟(jì)體資本市場(chǎng)總量及結(jié)構(gòu)比較

資料來源:陳見南,“450萬億!中國房產(chǎn)總值超美歐日之和,但股票市值為何只有1/10?”,微信公眾號(hào)“數(shù)據(jù)寶”,2018年11月發(fā)布。本圖經(jīng)重新繪制而成,采用2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。關(guān)于中國房產(chǎn)總值的計(jì)算公式是:房產(chǎn)總值=平均房?jī)r(jià)*總?cè)丝?平均住房面積。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年商品房銷售面積171654萬平方米,商品房銷售額149973億元,則平均房?jī)r(jià)為8737元每平。2018年城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積39平方米。據(jù)此計(jì)算,中國房產(chǎn)總值達(dá)到475萬億元。當(dāng)然,上述計(jì)算方式可能出現(xiàn)高估的問題,主要問題就是使用2018年房產(chǎn)銷售均價(jià)可能高估實(shí)際房產(chǎn)均價(jià),因?yàn)榇嬖诖罅坎⒎巧唐贩康姆慨a(chǎn)。

與之相對(duì)應(yīng)的是,中國的城市化和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平的狂飆突進(jìn)。2011年,中國城市人口歷史性地首次超過農(nóng)村人口(當(dāng)年末的城鎮(zhèn)化率為51.27%),2015年時(shí)的建成區(qū)面積,已經(jīng)足以容納近80%的中國總?cè)丝凇R粠б宦贰喼藁A(chǔ)設(shè)施投資銀行……中國開始進(jìn)入以前只有發(fā)達(dá)國家才有資格進(jìn)入的重資產(chǎn)領(lǐng)域,中國首創(chuàng)的商業(yè)模式層出不窮。

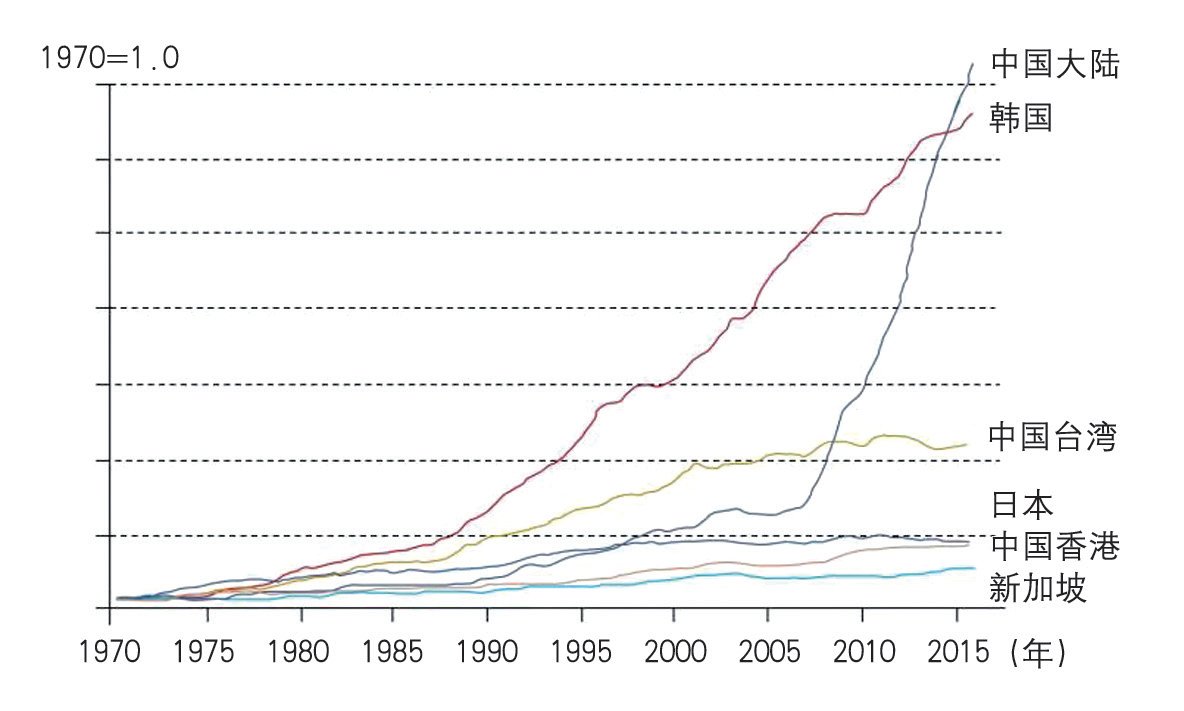

隨著資本數(shù)量的不斷增長(zhǎng),內(nèi)卷化在中國徹底消失,勞動(dòng)也開始由過剩轉(zhuǎn)為不足。勞動(dòng)價(jià)格和資產(chǎn)價(jià)格之比急速攀升(如圖8所示),這意味著資本增長(zhǎng)遠(yuǎn)快于勞動(dòng)增長(zhǎng),勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)開始外溢。中美兩個(gè)國家內(nèi)部要素都呈現(xiàn)出資本過剩、勞動(dòng)不足的特征。支持全球化的互補(bǔ)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu),經(jīng)濟(jì)外循環(huán)的基礎(chǔ)開始迅速瓦解。

圖8. 中國與日本、亞洲“四小虎”勞動(dòng)與資本相對(duì)價(jià)格指數(shù)比較(1970-2016)

資料來源:APO Productivity Databook 2018, Asia Productivity Organization.

一旦美國開始追求順差,就意味著支持全球貿(mào)易的世界貨幣不復(fù)存在。除非有新的貨幣接手,否則現(xiàn)代貿(mào)易必然倒退要回歸到古典貿(mào)易。全球化的形成條件以及解體的原因,可以幫助我們理解,為什么中國經(jīng)濟(jì)從外循環(huán)轉(zhuǎn)向內(nèi)循環(huán),不是應(yīng)對(duì)暫時(shí)外部環(huán)境的權(quán)宜之計(jì),而是“重塑我國國際合作和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略抉擇”。

未來,中國經(jīng)濟(jì)回歸內(nèi)循環(huán)有兩個(gè)前景:一個(gè)是成功地生成足夠多的貨幣,實(shí)現(xiàn)以內(nèi)循環(huán)為主的外循環(huán),中國成為全球化新的“主場(chǎng)”;一個(gè)是沒有生成足夠的內(nèi)生貨幣,則必須依賴計(jì)劃分工,中國經(jīng)濟(jì)就有可能在某種形式上倒退回改革開放之前的封閉經(jīng)濟(jì)。

七、從外循環(huán)走向內(nèi)循環(huán)

過去四十年,中國經(jīng)濟(jì)從內(nèi)循環(huán)轉(zhuǎn)向外循環(huán)獲得了空前的成功,以至于從政府到學(xué)術(shù)界都對(duì)走向內(nèi)循環(huán)帶有本能的恐懼。

但美國崛起為世界大國的歷史表明,去全球化并不一定意味著與外循環(huán)脫鉤,成功的內(nèi)循環(huán)可以使大國在發(fā)展過程中不必過多依賴外部市場(chǎng),反而有利于實(shí)現(xiàn)和平崛起。這也正是美國當(dāng)年走過的大國崛起之路。

漢密爾頓使美國第一個(gè)成為通過信用內(nèi)生足夠貨幣的大國。正是因?yàn)閷?shí)現(xiàn)了貨幣內(nèi)生,美國才沒有像歐洲和日本崛起那樣大量海外殖民,才無需參與列強(qiáng)爭(zhēng)奪海外市場(chǎng)的零和游戲,才能長(zhǎng)期奉行孤立主義,孤懸一域,通過大規(guī)模城市化,將北美大陸發(fā)展為世界上最大的單一市場(chǎng)。支持美國崛起的是其創(chuàng)造性地締造了貨幣雙層構(gòu)架:在內(nèi)循環(huán)方面,靠美元完成了工業(yè)化和城市化;在外循環(huán)方面,靠黃金參與全球分工。正因?yàn)楸苊饬藢?duì)黃金的依賴,美國才無需參與全球市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。

與美國類似,中國這樣的大國最終必須要能內(nèi)生足夠的貨幣,只要自身貨幣支持的市場(chǎng)足夠大,中國自己就可以成為另外一個(gè)“世界”。美國的崛起和宋朝的繁榮表明,內(nèi)生貨幣支持的內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)不僅不會(huì)導(dǎo)致閉關(guān)鎖國,反而會(huì)商賈云集、萬邦來朝,成為全球化的主場(chǎng)。

如上文所述,城市化是貨幣的函數(shù),一旦出現(xiàn)通貨緊縮,社會(huì)分工水平下降,中國的城市化就會(huì)戛然而止,甚至出現(xiàn)逆城市化。而如果中國要內(nèi)生足夠的貨幣,就不能回到實(shí)物貨幣時(shí)代,而是要建立獨(dú)立的現(xiàn)代信用貨幣體系:通過債務(wù)創(chuàng)造貨幣供給,通過公共稅收創(chuàng)造貨幣需求。

債務(wù)是現(xiàn)代信用貨幣創(chuàng)造的主要工具。債務(wù)多,不一定不好;債務(wù)少,也不見得就不好。關(guān)鍵是要看債務(wù)是否對(duì)應(yīng)著有價(jià)值的資產(chǎn),是否能帶來可靠的現(xiàn)金流。現(xiàn)代增長(zhǎng)最大特點(diǎn)是不依賴過去剩余的積累,不壓縮當(dāng)期的消費(fèi),但反過來,就必然是對(duì)債務(wù)的依賴:一個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展得越快,負(fù)債就會(huì)越高。所謂的增長(zhǎng)其實(shí)就是發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造新的、能帶來現(xiàn)金流的商業(yè)模式,然后將未來收益折現(xiàn)形成發(fā)展所必需的啟動(dòng)資本。

而將債務(wù)與資產(chǎn)匹配起來的一個(gè)最主要的場(chǎng)景,就是城市化。

八、結(jié)語

不謀全局者,不足以謀一域。

缺少全局視野,必定不會(huì)有戰(zhàn)略自覺。在中國經(jīng)濟(jì)從以外循環(huán)為主轉(zhuǎn)向以內(nèi)循環(huán)為主的過程中,城市規(guī)劃的重心也必須隨之轉(zhuǎn)變,這個(gè)新的重心就是項(xiàng)目策劃。

現(xiàn)代信用貨幣的內(nèi)生,關(guān)鍵在于能否設(shè)計(jì)出有足夠現(xiàn)金流的投資。只有能夠產(chǎn)生現(xiàn)金流的項(xiàng)目,才能將現(xiàn)金流通過金融市場(chǎng)貼現(xiàn)創(chuàng)造出有信用的資產(chǎn),通過資產(chǎn)抵押生成巨量的債務(wù)。這些有穩(wěn)定收益的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的債務(wù),就會(huì)生成推動(dòng)經(jīng)濟(jì)分工的工具——貨幣。反之,那些沒有現(xiàn)金流收入的債務(wù),則會(huì)稀釋貨幣的效用,甚至摧毀貨幣的價(jià)值。

傳統(tǒng)的規(guī)劃可以提出大量的城市需求,項(xiàng)目策劃就是要把這些需求進(jìn)一步策劃成能夠?qū)崿F(xiàn)投入產(chǎn)出平衡的項(xiàng)目。某種意義上,設(shè)計(jì)好的項(xiàng)目,就是在內(nèi)生貨幣。

因此,要將項(xiàng)目策劃提高到國家發(fā)展能力的戰(zhàn)略高度,用大量有效益的項(xiàng)目來支持國家債務(wù)創(chuàng)造,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)貨幣的內(nèi)生。

城市規(guī)劃是公共項(xiàng)目最主要的設(shè)計(jì)師。對(duì)城市而言,有項(xiàng)目就有增長(zhǎng)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向內(nèi)循環(huán)時(shí),誰能設(shè)計(jì)出有效益的項(xiàng)目,誰能解決項(xiàng)目的融資,誰就是增長(zhǎng)的中心。

(本文原題“城市化動(dòng)力轉(zhuǎn)型:內(nèi)循環(huán)與貨幣”,原載《城市規(guī)劃》2020年第2期。經(jīng)授權(quán)刊用,有一定簡(jiǎn)化,并由作者審定,具體技術(shù)細(xì)節(jié)請(qǐng)參看原文。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司