- +1

漲知識| 唐朝人是怎樣吃鯧魚的?

【作者】樂建中

【出版】寧波出版社

【類型】2020年 第1版

WRITER

以海鮮的名義開講

文 樂建中

這本《海鮮的文化料理》,雖然屬于業余寫作,但與我的副刊編輯的職業,還是有些聯系。這是一個信息爆炸的時代,新名詞層出不窮,但很多人對傳統的本源的文史常識,卻越來越陌生,在話語的運用上常常背離常識。

譬如“螟脯鲞”,也就是寧波人通常所說的烏賊鲞,來稿的作者往往寫成“明府鲞”,說歷史上是“明州府”的貢品,所以得名。

但宋《夢粱錄》在介紹杭州“城內外鲞鋪”、羅列“魚鲞名件”時,是把它叫作“明脯干”的。到了明朝,郎瑛在《七修類稿》里則說:“烏賊魚暴(曝)干,俗名螟脯。”從此,在文史圈子里,烏賊鲞叫作“螟脯鲞”就成了常識。

《海鮮的文化料理》從某種角度上來說,就是以海鮮的名義,來普及這些常識。

當然,不僅僅于此。

歷史上,與海鮮有關的文獻記載不少,既有博物意義上的“科普性”記述,也有人文意義上的故事性描述。

為什么要在“科普性”上打引號?因為許多如雷貫耳的典籍上的記述是錯誤的,甚至是荒唐的。譬如說烏賊為什么叫烏賊,是因為“常自浮水上,鳥見以為死,乃卷取鳥,故謂之烏賊”。這種錯誤的記述,對現在的人來說,本身就具有某種故事性。

而那些與海鮮有關的具有人文意義的歷史事件,所折射出的當時社會的種種情狀,現在看來更像是一種傳奇。我覺得把這些東西梳理一番,呈現出來,是一件很有趣味的事情。所以,我的《海鮮的文化料理》,又是一本講歷史上的海鮮故事的書。

普及常識也好,講述人文故事也罷,必須要有充分的文獻依據。在這一點上,我覺得自己做得還是可以的。譬如寫《明州的蚶子,該不該送往長安》的時候,我把《舊唐書》《新唐書》《資治通鑒》以及《全唐文》的資料都糅合起來,就是想把事情描述得更客觀準確一些,也更有立體感一些。

跟學院式的考證或者論證不同,我重視史實,但更喜歡用散文式的語言,一種輕松的甚至詼諧的語言,來描述過程,還原史實。作為文史隨筆,我覺得僅僅“再現”是不夠的,還必須有作者的“態度”。因此,在《海鮮的文化料理》所有文獻的引述中,所有不動聲色的常識普及中,所有繪聲繪色的海鮮故事的還原中,我隱含了自己的態度。我覺得有了“態度”,冷冰冰的史料也就有了可以觸摸的溫度。

我還喜歡使用“閑筆”。《蝦皮彈蟲,每一個綽號都有來歷》的結尾是這樣寫的:“對蝦皮彈蟲最尊敬的叫法,出自山東蓬萊一帶的人,他們叫它官帽蝦。因為蝦皮彈蟲的尾殼倒過來看,像一頂古代形制的官帽(大家通常叫它‘烏紗帽’)。但是,這時候蝦皮彈蟲往往已經成了人們口中的美味佳肴,有人剔著牙縫,醉眼蒙眬中驀然發現,杯盤之間,堆了滿滿一堆烏紗帽,冠、冕——堂皇。”

我覺得,“但是……”以后的那段話就是“閑筆”。

老學究與小清新

——讀樂建中新著《海鮮的文化料理》

文 茅蝶飛

寧波人依海而生,靠海吃海。有客來訪,不請人吃一頓海鮮是無論如何也說不過去的。而把這些耳熟能詳的海產品烹飪出一道“文化大餐”是另一件事。海鮮講究“快吃”,圖的是那個“鮮”字;樂建中新著《海鮮的文化料理》需要“慢品”,咂摸海鮮背后流傳了幾千年的“文化滋味”。合上書,再看那一桌海鮮,倒猶豫彷徨起來,不知吃的是哪個朝代的鯧魚、同情的是哪種際遇下的泥螺了。

樂建中,媒體人,廣義文化人。坊間流傳其早年也是文學青年出身,著有雜文集《哲理消閑》、散文集《有風的日子》、中篇小說集《手舞足蹈》及學術著作《寧波方言讀本》。年深日久,文青的氣質在他身上留存并不明顯,反倒因配上一副近視眼鏡,加上行走總是不自覺佝僂著背,有點“尋章摘句老雕蟲”的味道出來。

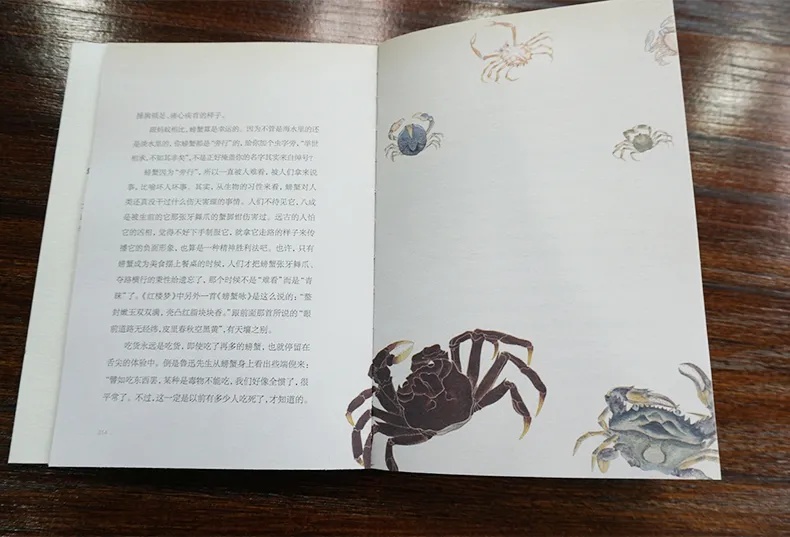

《海鮮的文化料理》封面乍看小清新,骨子里其實是文人底色。30余篇小文,每篇圍繞一種海鮮,抽繭剝絲分析著它們的前世今生。起首一般從說文解字開始,作風一派“學究氣”。且看作者如何寫烏賊。先告訴你烏賊原名“烏鲗”,“賊”字只是“鲗”字的注音符號,時間一長,約定俗成,“烏賊”正式取代“烏鲗”登堂入室。寫螃蟹的那篇也是一樣,作者饒有興致地就螃蟹的“螃”字為什么有個蟲字旁往《唐韻》《埤雅》里旁征博引了一大圈,又將其與殊途同歸的“蝌蚪”“螞蟻”進行了一番類比。傳統“小學”有音韻、訓詁、文字三科,作者一樣沒落,繼承優秀傳統。

最見功力還是文章的“腹部”,引經據典不在少數。單一篇寫烏賊的,就找了唐玄宗官修類書《初學記》、漢代的《南越記》、某朝某代的《圖經》、宋人筆記《癸辛雜識》、唐人小說《酉陽雜俎》、宋遷的《寄試鶯》詩等六七種“出處”,并上溯下逮,把國人對小烏賊的認知史通通梳理了一遍。在對比盤點了各個時期、各種說法后,得出世人對烏賊的刻板印象其實無辜,烏賊只是“躺著中槍”這一結論。引用時雖是古文,作者的轉述和表達卻輕松,詰屈聱牙的古文之后,一定會配一段他自己的翻譯和解讀,來保證讀者的閱讀體驗輕松流暢。文字間,甚或還有一種與他年紀不符的“小清新”與冷幽默。這一點從目錄里就可以看得很分明,《咸魚翻身不容易》《海蜒,應該怎樣稱呼你》《蠡是啥東東》《當海帶不正經的時候》……這樣“萌萌的”標題,實在不太像50多歲的人會用的篇目名。

儒家嘗謂“君子遠庖廚”,若不是作者這樣一篇篇舉出筆記小說的例子來,吃海鮮長大的寧波人還真不知道日常用以“滿足口腹之欲”的海鮮,也曾在文獻中留下過這么密集的記載。《海蜇皮子長下飯》一文中,作者說唐人在地理雜記《嶺表錄異》中就對海蜇有著散文一樣優美的描述,宋人《爾雅翼》也有非常精到的描寫;《太平廣記》《武林舊事》就當時海蜇的吃法進行了事無巨細的描述,千載之下令人兀自垂涎;全祖望、謝輔紳的詠物詩也沒有放過這一物種,借物抒情,伺機“賦比興”。在作者饒有興味又不動聲色的描述中,蘊含著人類飲食習慣的變遷、海鮮烹飪方式的改易,文學中亦有歷史。

黃海、南海、東海都有海鮮,樂建中是寧波人,他寫的“海鮮書”帶家鄉色彩,寫東海海鮮多,地域情懷自然流淌在文字里。比如他寫的《帶魚吃肚皮》,本身就是一句寧波老話;寫“咸齏黃魚”,也繞不過《能改齋漫錄》里“兩浙有魚,名石首,云自明州來”的廣告語;南宋重要方志《寶慶四明志》是他經常引用的文獻,幾百年前寧波人的海鮮記憶與今日對看,不無趣味和價值;再加上作者本是方言研究者,引用時老話信手拈來,是他的“長項”。

廣義上說,這本書可以算人文隨筆,也算博物學讀本。就相近領域來說,確實之前還沒有這樣一本書,通俗又雅致地講述、介紹“歲歲常相見”的海鮮。書名中“料理”兩字似帶“和風”,其實更喜歡這本書的一個備選名“海鮮的文化蘸料”。沒有“蘸料”,海鮮也還是好海鮮;有了這份“蘸料”,品嘗起來味道更足,滋味更濃。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司